In Brasile, una minoranza amazzonica, i Munduruku, combatte per la sopravvivenza propria, del territorio, e dell’ecosistema, e denuncia con questo la violenza ed irrazionalità del sistema economico-sociale capitalista. Selvaggia corsa all’oro, massiccio sfruttamento delle risorse del suolo, delle risorse idroelettriche, deforestazione, interessi economici e politici e corruzione sistemica, violenta violazione dei diritti umani con l’attiva compartecipazione del potere politico interno e internazionale contrapposti alla concezione dell’equilibrio uomo-natura delle popolazioni autoctone che cerca di esprimersi con le loro lotte attuali.

Proponiamo di seguito la traduzione di un articolo comparso cu Counterpunch, 11 febbraio 2022, a firma di Jean Wyllys e Julie Wark.

Noi dipendiamo, in una misura di cui raramente ci rendiamo conto, dalla partecipazione degli altri alla nostra vita, e dalla nostra stessa partecipazione alla vita degli altri.

Roy Wagner, L’invenzione della cultura (p. 15).

***

La sua strategia funziona ma non significa che lo stratega sia intelligente, specialmente in un sistema non intelligente che sta distruggendo il pianeta.

Il presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, sa come monopolizzare le notizie con le sue spregevoli affermazioni, per esempio paragonando le riserve indigene a una malattia (“La nostra Amazzonia è come un bambino con la varicella, ogni puntino che vedi è una riserva indigena”), riuscendo così a rimanere sulle prime pagine dei giornali e a mantenere vivo e vegeto il razzismo (così come il sessismo e altre opinioni sociopatiche).

La stampa dominante sta al gioco, a volte riecheggiando passivamente e a volte fingendo di essere scioccata dalle sue opinioni che, dopo tutto, sono solo un’espressione più sfacciata del solito del sistema globale che le alimenta.

Il sistema ha bisogno dei suoi Bolsonaro per far apparire gli altri fedeli servitori del sistema meno nocivi di quanto siano in realtà, e anche per distrarre l’attenzione da cose che il grande pubblico non dovrebbe sapere: in sintesi, tutti i segnali che indicano che, se gli uomini vogliono sopravvivere assieme alle altre specie su questo pianeta, è assolutamente necessario un sistema sociale totalmente diverso.

Le notizie che vengono diffuse sui popoli indigeni, se non sono crude come quelle di Bolsonaro, tendono a presentarli come poveri, arretrati, vittime, pittoreschi, esotici, o, in campo artistico, pezzi di scena che estremizzano la brutalità e la tragedia di una fotografia, ad esempio, di Sebastião Salgado. I circa 13.000 Munduruku, che vivono lungo il fiume Tapajós in quattordici “terre indigene” che sono in varie fasi di riconoscimento da parte dello stato del Brasile, sfidano tutti i cliché. Per cominciare, stanno mandando un potente messaggio al governo, quello attuale e quello che vincerà le elezioni nell’ottobre di quest’anno: non si scherza con loro, hanno capito e stanno smascherando il marcio nel cuore del sistema che li vuole distruggere e, così facendo, hanno dimostrato che la storia, così come viene raccontata oggi, è sbagliata.

I Munduruku – “popolo delle formiche di fuoco”, un’allusione alla loro antica strategia di battaglie feroci e brulicanti – che si fanno chiamare Wuujuyû (“noi siamo il popolo”) vivono per lo più in circa 130 villaggi lungo le rive del corso superiore del fiume Tapajós e del suo affluente, il fiume Cururu, nello stato occidentale del Pará. Il fiume e i suoi affluenti, indicati separatamente sulle mappe ufficiali costruite ai fini dello sfruttamento coloniale, hanno un unico nome: Idixidi, e il loro territorio si estende dove scorre Idixidi perché queste acque sono una sola, generata dal creatore Karosakaybu quando lanciò tre bucce di tucumã.

Il fiume è l’essenza della vita dei Munduruku, ai quali fornisce cibo, acqua, trasporto e, in particolare, è il centro della loro cosmologia. La lotta contro l’interferenza o l’invasione del loro territorio riguarda molto di più della terra su cui vivono. Ma è questo il modo in cui viene sempre presentato dagli stranieri, che iniziarono a occupare la zona dopo i primi contatti documentati nella seconda metà del XVIII secolo e, soprattutto, un secolo dopo con l’arrivo dei primi missionari e il boom della gomma, che catapultò la regione amazzonica nel mercato capitalista mondiale e importò migliaia di non indigeni che lavoravano come semi-schiavi nelle piantagioni.

Le incursioni dei forestieri sono continuate fino ad oggi, portando violenza e malattie, come l’epidemia di morbillo degli anni ’40, che decimò la popolazione, e ora l’avvelenamento da mercurio dovuto alle miniere a cielo aperto. Più recentemente, da quando Bolsonaro è entrato in carica nel gennaio 2019, sono aumentati gli assalti dei minatori d’oro illegali e, direttamente o indirettamente, dei grandi allevatori, dei piantatori di soia e di altri accaparratori di terre, con la connivenza delle autorità locali e nazionali, soprattutto dopo una sentenza della Corte Suprema che richiede al governo di proteggere i popoli indigeni Yanomami e Munduruku. Bolsonaro ha si è impegnato a non tenere “uomini preistorici negli zoo”, a non “delimitare un solo centimetro in più” dell’Amazzonia, e fomenterà ogni tipo di violenza per raggiungere il suo scopo, perché per lui “dove c’è terra indigena, c’è ricchezza al di sotto”. La Corte Suprema viene bloccata, la Costituzione scavalcata, la legge ambientale sabotata, ed è stato dato il via libera al disboscamento illegale e alla deforestazione in Amazzonia. Inutile dire che i Munduruku non sono l’unico gruppo indigeno che si organizza e resiste alle depredazioni del capitalismo, ma dato che il territorio dei Munduruku è una delle aree indigene più sfruttate del Brasile, la dilagante corruzione generale ha qui alcuni dei suoi effetti peggiori e violenti. E loro hanno fatto emergere tutto ciò.

La corsa all’oro Munduruku dà un’idea della portata delle questioni. Nel 2018, il bacino di Tapajós ha prodotto circa trenta tonnellate di oro illegale, circa un terzo del totale del paese e probabilmente molto di più. Le cifre non sono affidabili perché si tratta di un business segreto, che compra, lavora e vende in centri illegali come Itaituba e Jacareacanga nel Pará, ma con tentacoli che si estendono ad altre città del Brasile, dell’India, collegandosi al traffico di droga via Colombia, Guyana francese e Venezuela, e che comprende rilevamento del metallo, lavaggio, scavo e dragaggio, con vari impianti dalle piste d’atterraggio, aerei, elicotteri ed escavatori, fino alle comunicazioni satellitari, ai generatori, alle catene di approvvigionamento alimentare e alle società di comodo che riciclano denaro. Il business ha antiche radici coloniali, ha coinvolto più di 800.000 schiavi, e risale alla prima corsa all’oro globale nel 1690. Gli attacchi e l’avvelenamento dei Munduruku fanno parte di una lunga offensiva contro gli indigeni del Brasile, che per più di cinque secoli hanno affrontato il genocidio, il furto delle terre e la devastazione, un processo che ha ricevuto nuova vita grazie agli obiettivi di sviluppo della dittatura militare.

Gli omicidi non sono estranei alle industrie estrattive. Lo scorso ottobre Bolsonaro è riuscito a sfuggire alle accuse di genocidio di un’inchiesta del Senato, anche se il rapporto finale afferma che “Bolsonaro ha condotto una politica anti-indigena che ha deliberatamente esposto i popoli nativi a negligenza, molestie, invasione e violenza da prima della pandemia”. In effetti, è stato dichiarato, ha visto il COVID-19 come “un’opportunità” per colpirli: “Nessun pretesto può nascondere la volontà dichiarata del presidente di prendere di mira il popolo indigeno”. È stata sollevata anche la questione dell’impunità, come pure la complicità delle alte sfere, perché tutti sanno che Bolsonaro non può agire da solo.

L’articolo 231, paragrafo 5 della Costituzione brasiliana del 1988 recita: “L’allontanamento dei gruppi indigeni dalle loro terre è proibito, eccetto […] nei casi di catastrofe o epidemia che mettano a rischio la popolazione, o nell’interesse della sovranità del paese [… ma] in ogni caso, è garantito un ritorno immediato non appena cessi il rischio “. Tuttavia la legge e le agenzie governative non forniscono alcuna protezione. Sono parte del problema. Infatti, stanno “prendendo di mira le riserve naturali e le aree protette usando il Ministero dell’Ambiente per annullare le protezioni legali e convertire queste terre – compresi i territori indigeni – in proprietà private”. Per esempio, il territorio Munduruku Sawré Muybu, che non è stato pienamente riconosciuto come riserva indigena, è stato oggetto di tredici domande di estrazione, così come altre quattordici nel Mato Grosso, da parte del gigante minerario britannico Anglo American (che si è arricchito sfruttando i minatori neri nel Sudafrica dell’apartheid). InfoAmazônia ha rivelato nel novembre 2020 che le domande fatte da Anglo American per estrarre in terre indigene nel Mato Grasso e nel Pará sono state approvate dall’Agenzia Nazionale delle Miniere (ANM), indipendentemente dal divieto costituzionale.

Peggio ancora. Durante la pandemia, quando il bacino del fiume Tapajós aveva il più alto tasso di mortalità di tutti i distretti sanitari indigeni del Brasile, le forze di sicurezza furono ritirate dalla regione e, incoraggiati dall’impennata dei prezzi dell’oro, i garimpeiros – gente povera, spesso disperata, poco capace di resistere ai piani nefasti del governo contro di loro – arrivarono a migliaia, e crearono centinaia di siti minerari illegali, invasero terre indigene protette, avvelenarono i fiumi e infettarono comunità altrimenti isolate. Nel maggio 2020 il ministro dell’Ambiente Ricardo Salles ha chiesto al governo di “sfruttare al massimo la distrazione causata dalla pandemia” per eludere il Congresso e far passare un’ulteriore deregolamentazione della politica ambientale.

Non tutta la distruzione delle terre indigene è venuta dalla destra e, anche se Bolsonaro verrà estromesso e sostituito da un governo progressista nelle elezioni di ottobre di quest’anno, non c’è garanzia che si fermerà. Eppure, la situazione attuale del Brasile reclama a gran voce che vengano abbandonati i modelli di “sviluppo” del passato. Si impone un diverso approccio basato su un sapere antico. A questo riguardo, il Brasile ha la fortuna di avere ancora gruppi di persone che sanno come vivere in armonia con la terra. Ora ha bisogno di un governo che sia disposto a conoscerla e ad applicarla.

Una delle principali minacce per l’intero paese è la programmazione dello sviluppo basata sull’energia idroelettrica generata dai fiumi amazzonici, che inizialmente prevedeva quarantatré centrali. Una di queste[1] era il progetto São Luiz do Tapajós, la seconda più grande diga idroelettrica del Brasile dopo Belo Monte sul fiume Xingu, stagionalmente variabile, anch’essa nello stato del Pará e progetto chiave del Programma di accelerazione della crescita del secondo mandato di Lula. Il progetto São Luiz do Tapajós è stato accantonato soprattutto grazie alla resistenza dei Munduruku, costituita da cartografia militante assistita da GPS, mappatura come strategia di empowerment della comunità, difesa della terra, produzione di prove nei tribunali del paese, visibilità, confronto, insistenza sui diritti e autodeterminazione. Le mappe, realizzate con tecnologie all’avanguardia e contenenti i luoghi e le narrazioni della cosmologia antica e mitologica, sono utilizzate come prove nelle riunioni della comunità, come pure per contestare le mappe ufficiali che rappresentano l’ontologia e la geografia dello stato e delle volontà colonizzatrici, confutando scientificamente i pronunciamenti di figure potenti come Maurício Tolmasquin, ex viceministro e ministro ad interim per le miniere e l’energia nel primo mandato di Lula, che ha dichiarato che non c’è “occupazione umana” della terra dove erano previste le centrali di São Luiz e Jatobá sul fiume Tapajós.

Di fatto, le lotte dei popoli indigeni dell’Amazzonia hanno attirato l’attenzione sulle menzogne e le errate convinzioni, insegnate da una cultura imperiale che si ritiene superiore. Nel suo opus magnum 1499: o Brasil antes de Cabral (2017), che Reinaldo José Lopes ha impiegato quindici anni a scrivere a causa dell’enorme quantità di materiale che stava elaborando, proveniente tra gli altri dai campi dell’archeologia, della paleontologia e della biologia evolutiva, si dimostra che nella foresta amazzonica prima dell’arrivo degli europei c’erano probabilmente circa otto milioni di persone, che vivevano in gruppi multietnici e politicamente organizzati di circa 50.000 abitanti, con complesse reti commerciali e sofisticate tradizioni artistiche. Essi costruirono piazze monumentali e “una fitta rete di strade larghe fino a decine di metri; dighe e fossati profondi diversi metri che farebbero invidia ai castelli medievali, tracce di grandi palizzate difensive” (p. 12). E realizzarono, come dice Lopes a Andy Robinson (p. 328), “una raffinata e graduale integrazione tra zone abitate, parchi e paesaggio forestale”. I parchi erano “aree di foresta gestita che servivano come fonte di cibo, medicina, materiali da costruzione, o come ispirazione per l’arte, la scultura e il culto”. Le armi, la cavalleria e la strategia portoghese e spagnola non hanno spazzato via il popolo e la sua cultura. Furono i microrganismi portati dagli europei e i loro animali a causare la maggior parte del massacro in vece loro.

Il dato fondamentale per i popoli indigeni che lottano per la loro terra e per il resto di noi che potremmo imparare da loro, ma che oggi è largamente ignorato (per esempio, l’importante libro di Lopes non è tradotto in inglese) è che ampie aree della giungla amazzonica all’inizio del ventunesimo secolo, lungi dall’essere natura vergine, erano in realtà “il risultato di una complessa relazione tra la materia grezza della biodiversità e la cultura umana” (Robinson citando Lopes, p.330). La “flora amazzonica è per gran parte il patrimonio sopravvissuto dei suoi antichi abitanti” o come dice il ricercatore di Manaus, Charles Clements, “anche le aree dell’Amazzonia che oggi sembrano disabitate sono popolate da antiche impronte”. Citando Lopes, Robinson scrive: “Le città-frutteto egualitarie e i parchi colturali che si diffusero in Amazzonia sotto la gestione collettiva della terra e la proprietà comune prima dell’arrivo degli europei dovrebbero rappresentare anche oggi dei modelli” (p. 332).

Il nome “Amazzonia” è fuorviante. “Non esiste ‘una’ Amazzonia, ma un’immensa varietà di cosiddette ‘terra firme (ferma)’ e foreste allagate, aree di savane e campi aperti, foreste più o meno soggette a siccità e persino questa o quella regione montuosa” (Lopes 2017: 86). La storia dei nomi è spesso un modo per arrivare alle basi della storia di un concetto, luogo o oggetto. Nel caso del nome ” Amazzonia “, esso racconta la storia delle popolazioni indigene e dell’intrusione coloniale. In parole povere, i nomi plurimi si riferiscono ai tempi precoloniali e il nome unico all’identità coloniale e postcoloniale o, in altre parole, rispettivamente alle storie di abitanti locali e venuti da fuori.

Prima che Colombo raggiungesse le coste del Sud America, il fiume, la zona e la foresta pluviale non avevano un unico nome poiché ogni tribù assegnava un suo nome a seconda dell’area che occupava e delle sue tradizioni culturali e linguistiche. Le tribù Tupí-Guaraní chiamavano il fiume Paranaguazu (Grande Parente del Mare), mentre il nome dato dagli Amara Mayu significava “Serpente Madre del Mondo”. I conquistadores avevano un altro modo di pensare. Avevano piani indiscriminati di conquista dell’intera area e così, nel 1500, Vicente Yáñez Pinzón, comandante di una spedizione spagnola, dopo essersi addentrati a circa 50 miglia dal mare, lo chiamò Río Santa Maria de la Mar Dulce (Fiume di Santa Maria del Mare Dolce), imponendo così un richiamo religioso cattolico all’idea concetto di grandezza del fiume. Nel 1502, era conosciuto come Río Grande e, nel 1515, Río Marañon, un nome che alcuni ritengono derivi dalla parola spagnola maraña (groviglio), che viene così trasferito dalle dimensioni del fiume alle difficoltà di navigarlo (per gli stranieri ma non per gli indigeni con le loro piccole imbarcazioni e la conoscenza intima del loro habitat).

Nel 1541, lo spagnolo Francisco de Orellana fece la prima discesa lungo il fiume dalle Ande al mare. Si crede che, dopo una battaglia con una tribù Piratapuya nel 1542, in cui le donne combattevano accanto agli uomini, egli cominciò a parlare del “fiume delle Amazzoni”, evocando così la mitica tribù di donne guerriere delle Amazzoni dell’Asia descritta dai greci Erodoto e Diodoro. E l’Amazzonia era come una donna da violentare, e così, per Walter Raleigh, in una lettera ai suoi finanziatori di Londra, la Guyana era descritta come un “paese che ha ancora la sua testa di fanciulla, mai saccheggiato, trasformato, né lavorato; la superficie della terra non è stata lacerata… mai conquistata o posseduta”. La storia dei nomi mostra diversi modi di pensare all’Amazzonia, uno suggerisce una coesistenza rispettosa con le particolarità dei suoi diversi luoghi, e l’altro la conquista, l’imposizione di valori esterni e il saccheggio selvaggio. Ora, come si addice al secondo modo di vedere, il nome “Amazon” è stato fatto proprio, se non altro perché fa pensare a dimensioni enormi, dall’uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, per designare la società tecnologica “No. 1 del male”. Queste due visioni del mondo – la massiccia espropriazione senza limiti e la premurosa attenzione alle particolarità locali – si manifestano oggi sotto forma degli effetti della distruzione di massa dell’Amazzonia e della resistenza contro di essa. Molti scienziati cercano di convincerci che l’unico modo per salvarla è imparare da quest’ultima.

I Munduruku e altri difensori indigeni della foresta pluviale hanno portato alla luce il razzismo, la corruzione, la violenza e l’incompetenza degli ambienti governativi, la trasformazione dei processi di autorizzazione ambientale in un mero timbro di gomma e in debolezza delle leggi, e inoltre, con la loro storia e le loro iniziative attuali, stanno denunciando i danni e i fallimenti prodotti dalle teorie occidentali di sviluppo (incluso il Programma di accelerazione della crescita) in un momento in cui queste teorie mettono in grave pericolo l’intero pianeta. Le dighe non sono solo dighe. Quelle già costruite e quelle in cantiere sui fiumi Tapajós, Teles Pires e Juruena, per esempio, con partenariati che coinvolgono la compagnia statale brasiliana dell’energia e imprese di altri paesi come Cina, Francia, Portogallo e Spagna, sono progettate anche per fornire percorsi fluviali a basso costo fino all’Atlantico per materie prime quali la soia, ed energia per lo sfruttamento delle risorse minerali della foresta.

Negli ultimi dieci anni il movimento di resistenza Munduruku Ipereğ Ayũ (sono forte, posso proteggermi), che ora si oppone ai progetti di dighe a monte del Tapajós, si è concentrato sugli studi di impatto ambientale, unendosi alla popolazione Beiradeiros per rivendicare il diritto a essere consultati come stabilito dall’articolo 231 della Costituzione e dalla Convenzione n. 169 dell’ILO sui popoli indigeni e tribali (ratificata solo da 23 paesi nel 2019). Hanno prodotto i propri “protocolli di consultazione” che stabiliscono come devono essere informati sui progetti del governo e le modalità con cui prenderanno decisioni collettive nel rispetto delle loro specificità culturali. Ma il governo della Rousseff di allora ha risposto con l’operazione Tapajós, inviando uomini pesantemente armati per accompagnare i ricercatori che realizzavano studi tecnici per i progetti delle dighe, perché la regione era “pericolosa”. Per gli abitanti indigeni, il termine pesquisador (ricercatore) era estremamente negativo, in quanto divenuto sinonimo di persone che lavoravano per i consorzi della diga.

Alla fine hanno vinto la battaglia, ma probabilmente non la guerra. Il progetto di São Luiz do Tapajós è stato sospeso quando l’IBAMA, l’Agenzia per l’Ambiente incaricata di concedere la licenza, ha scoperto che gli studi di impatto ambientale erano inadeguati e incostituzionali. Ma la diga di Belo Monte e le dighe di Teles Pires e São Manoel sono andate avanti, anche se non hanno soddisfatto i requisiti della FUNAI (Fondazione Nazionale degli Indiani) e dell’IPHAN (Istituto Nazionale del Patrimonio Storico e Artistico) e si è scoperto che gli studi di impatto ambientale di entrambe queste dighe hanno sistematicamente minimizzato i rischi e gli impatti negativi della loro costruzione. Alcuni di questi sono diventati clamorosamente evidenti con la diga di Belo Monte che, per esempio, ha fatto nascere la violenta e criminale città di Altamira, che manda le sue acque di scarico nello Xingu per mancanza di infrastrutture. A parte i danni sociali e ambientali che ha causato, la diga produce, anche in alta stagione, solo una frazione degli 11.233 MW al mese di cui parlano i suoi promotori e costruttori, perché i fiumi amazzonici con i loro mutevoli ritmi stagionali non sono adatti a questo tipo di sfruttamento. Ma non tutti ci perdono. Il progetto da 10 miliardi di dollari è andato avanti perché c’erano mega-profitti da ricavare dalla sua costruzione. Bret Millikan dell’ONG International Rivers osserva: “C’erano grandi imprese di costruzione e interessi politici collegati ad esse tramite reti clientelari, sistemi di tangenti e così via, che volevano ricavare enormi quantità di denaro dalla [costruzione]. Penso che la prova di ciò sia che tutte queste grandi imprese di costruzione sono scappate via dagli investitori di Belo Monte [generazione di energia]”.

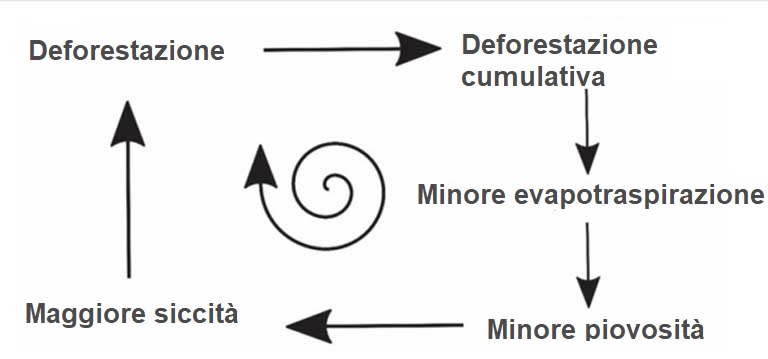

Si sta ora verificando l’effetto a cascata (letteralmente: le famose cascate di Iguaçu sono ormai un semplice rivolo). Grazie agli effetti combinati della deforestazione e della siccità, le centrali idroelettriche funzionano ben al di sotto della capacità (29%) con una “carenza critica di risorse idriche”, i prezzi dell’energia e del cibo aumentano e incombe il razionamento dell’elettricità. Per Bolsonaro, è semplicemente una questione di sfortuna: “Questa mancanza di pioggia. Siamo stati davvero sfortunati”. Gli scienziati dicono il contrario: la deforestazione in corso e l’allarme globale agiscono insieme in un ciclo letale (schematicamente mostrato nel diagramma in basso) rendendo la foresta pluviale più infiammabile che mai. E senza i rios voladores – fiumi in movimento verso sud che portano venti miliardi di tonnellate (in confronto ai 17 miliardi di tonnellate scaricate ogni giorno nell’Atlantico dal Rio delle Amazzoni) di vapore acqueo al giorno, esalato dagli alberi della foresta pluviale – il Brasile centrale e meridionale, con tutte le città, comprese San Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, potrebbe diventare deserto.

In 400 anni, l’intera popolazione indiana dell’Amazzonia si è ridotta forse a 200.000 persone. Tutto ciò che vediamo ora nella catastrofe climatica è legato a questo dato. La gente, gli animali, gli uccelli, le piante, gli habitat, i fiumi, il suolo, l’aria, il calore, l’acqua, i venti, la pioggia, per non parlare della saggezza, della bellezza e dei diritti umani e animali, sono stati così danneggiati e profanati che l’intero pianeta è gravemente colpito. Nel 1972, Ursula Le Guin ha riassunto ciò che gli uomini devono imparare con il titolo di uno dei suoi libri, La voce del mondo è la foresta. Ma quello che vediamo oggi non è fantascienza. Se gli abitanti delle foreste della terra hanno sempre inteso il loro habitat come un mondo, un cosmo, un insieme ben ordinato di molte parti che interagiscono armoniosamente, sanno anche che danneggiare la foresta significa danneggiare il mondo, forse irreparabilmente. In una lettera che hanno scritto ai politici nel 2013, i leader Munduruku hanno avvertito: “La gente vuole trasformare la nostra meravigliosa ricchezza in affari. Cosa vogliono raggiungere con questa distruzione, se noi preserviamo e i distruttori dicono a noi, che manteniamo l’equilibrio della natura, che la stiamo distruggendo. Questo è il contrario del nostro modo di pensare. Noi non distruggiamo mai il nostro patrimonio naturale, ci preoccupiamo di conservarlo per non essere distrutti noi stessi. L’uomo non sta solo distruggendo la natura, sta distruggendo la sua stessa natura umana. Questo loro non lo capiscono, stanno distruggendo se stessi”.

Diagramma del ciclo causa-effetto del ciclo di feedback siccità-deforestazione ipotizzato per l’Amazzonia. Immagine per gentile concessione di Bernardo Flores.

https://news.mongabay.com/2022/01/brazils-illegal-gold-rush-is-fueling-corruption-violent-crime-and-deforestation/?mc_cid=50d65eb5ad&mc_eid=e7755d40e7[1] Come spiega Andy Robinson nel suo eccellente Gold, Oil and Avocadoes: A Recent History of Latin America in Sixteen Commodities, libro che raccomandiamo vivamente.